Romantischer Rückblick

... jetzt haben alle Ortschaften ihre "Gemeinheiten" geteilt und ihre Äcker verkoppelt. So große Vorteile für den Wohlstand diese Einrichtung unzweifelhaft hat, so ist doch infolge derselben ein gutes Stück landschaftlicher Schönheit verloren gegangen. Die rot- und schwarzbunten Kuhherden, die langsam weidend thalauf und ab zogen und mittags unter einer Gruppe alter Weiden behaglich widerkäuend, rasteten; die vielen Schafherden, welche im Herbste unter Glockengeläut die nun einsamer gewordenen Stoppelfelder absuchten; die Scharen freilaufender Gänse, die von barfüßigen Mädchen mit roten Lappen am Stocke nur mühsam zusammengehalten wurden: das und vieles andere fehlt jetzt auf dem sonst so vielfarbigen Bilde, und dieses bekommt dadurch fast etwas Starres und Totes...

Friedrich Günther - "Der Ambergau" (1887)

Mit dieser etwas romantischen Betrachtung hat Friedrich Günther in seinem Buch "Der Ambergau" zurück geblickt in eine Zeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sein Buch erschien 1887 zu einer Zeit wo man sich noch gut an die Zeiten vor der Verkoppelung und Gemeinheitsteilung erinnern konnte.

Zeiten in denen die Ackerflächen in endlos wirkende schmalen Streifen geteilt waren, um die von Pferden oder Ochsen gezogenen Gespanne möglichst selten umdrehen (wenden) zu müssen. Und Zeiten in denen Hirten die Schaf- und Kuhherden des Ortes auf abgeerteten Äckern und der Gemeinschaft gehörenden Wiesen weiden ließen.

Verkoppelung und Gemeinheitsteilung

Definition

Verkoppelung

Zusammenlegung mehrerer kleinerer Ackerstreifen zu größeren, dem Fortschritt entsprechenden Ackerflächen

Gemeinheitsteilung

Aufteilung der gemeinsamen Wiesen und Anger - Allgemeinbesitz wurde unter den örtlichen Grundbesitzern aufgeteilt

Einher ging dies alles mit einer Neuanlage von Wegen und Gräben, um möglichst rechteckige Stücke zu erhalten.

So sind die uns heute bekannten Grenzen von Feldern und wenig übrig gebliebenen Wiesen entstanden und es lässt sich nur erahnen wie idyllisch sich aus heutiger (aber eben auch schon aus 1887er) Sicht die Landschaft zeitlich davor darstellte.

Geblieben sind Namen, die über Jahrhunderte weiter getragen und im Sottrumer Receß von 1865, der das Verfahren der Verkopplung und Gemeinheitsteilung vertraglich festhielt, erstmals in Gänze niedergeschrieben wurden.

Historische Kartierung

Teil des Receß war die Vermessung und Kartierung der Landschaft, die für Sottrum in den Jahren 1856 - 1859 stattfand. Diese Karte befindet sich heute im Landesmuseum in Hannover wie auch eine zweite, noch ältere Karte aus dem Jahr 1825.

Diese ältere Karte wurde auch schon einmal zu dem Zwecke bzw. einem Versuch eine Verkoppelung/Gemeinheitsteilung durchzuführen angefertigt. Als kleinen Auszug und Beispiel ist hier ein Bereich dargestellt, der 1825 noch Ackerland war und heute zur bebauten Ortslage gehört.

Auszug aus einer Karte von Sottrum 1825

(Grafik: Niedersächsisches Landesarchiv - Ausschnitt aus h_ha_kartensammlung_nr._259_1_m)

Analyse der historischen Karte

Auf dem Kartenausschnitt ist die heutige "Sottrumer Straße" zwischen St. Andreas Kirche und Zehntscheune dargestellt, die damals "Obere Weg" genannt wurde. "Obere" wohl als Gegenstück zur "Wasserstraße", die im unteren Dorf entlang führte.

Als Flurbezeichnung ist der Bereich, der heute die Straßen "Über der Kirche" und "An der Zehntscheune" umfasst, als "Oben dem Wege" benannt. Der Acker ist in schmale Streifen geteilt; hinter den Buchstabenbezeichnungen steht der jeweilige Eigentümer.

Hierarchisches Eigentumssystem (1825)

Hoher Adel & Institutionen

- A - Derneburger Graf zu Münster

- a - Klosterkammer

Vollspänner (Ackermänner)

- b - Halbspänner Gottfried Welge

- usw. nach Hofgröße

Kleinere Landwirte

- Halb- und Viertelspänner

- Groß- bzw. Doppelköther

- Köther (Kotsassen) - größte Gruppe

Kleinste Besitzer

- Halbköther, Brinksitzer

- Anbauer und Abbauer

- Juristische Personen (Gemeinde, Kirche)

- Auswärtige aus Holle und Hackenstedt

Insgesamt 77 Namen im Verzeichnis von 1825 - nach "z" wird mit "aa", "ab" usw. fortgefahren

Beispiel: "Im Viehlager"

Die Wiese bzw. der Anger "Im Viehlager" ist in der Karte noch als Gemeinheitsstück dargestellt, das allen Grundbesitzern gemeinsam gehörte bzw. von diesen genutzt wurde.

Im Rahmen der Gemeinheitsteilung wurde der Anger in 10 Teile aufgeteilt. Der davon heute noch verbliebene Acker- und Wiesenbereich am Ortseingang trägt auch heute noch den Namen "Viehlager".

Namensherkunft

Der Name lässt darauf schließen, dass es sich damals um einen eingezäunten Weidebereich handelte, auf dem die Herden "gelagert" werden konnten.

Drei Beispiele heutiger Flurnamen

1. Auf dem Beekefelde

Lage: Von Sottrum nach Hackenstedt fahrend rechter Hand zwischen dem heutigen Ruhwald und den Forellenteichen.

Namensevolution:

- 1825: "Zwischen den Bächen"

- 1859: "Zwischen den Beeken"

- Heute: "Auf dem Beekefelde" (nur bedingt korrekt)

Bedeutung: Historisch der Acker zwischen den Bächen. Im Westen der "Forellenbach", im Osten der Bach im heutigen Ruhwald. Beide münden in den Bohbach/Thiebach und begrenzen den Acker nach Süden.

2. Steinwiese

Lage: Zwischen Nette und Ortslage Sottrum, auf Höhe der Grundstücke Martin-Luther-Str. 2, Wasserstraße 11 und Thiebachstraße 1.

Namensherkunft:

Nicht von einer steinigen Wiese, sondern vom Hof der Familie Stein!

Die heutigen Grundstücke Wasserstraße 11 und Thiebachstraße 1 waren im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz einer Familie Stein. Die "Steinwiese" war demnach die Wiese hinter "Steins" Hof.

Ähnliches Beispiel:

"Ruhs Wiesen" (heute nicht mehr gebräuchlich) - die Wiesen hinter "Ruhs" Hof, der heutigen Gärtnerei Bartels.

3. Armenhausfeld

Lage: Ackerfläche oberhalb der Zehntscheune.

Historische Bezeichnungen um die Zehntscheune:

- "Armhus Feld"

- "Armhausgarten"

- "Unter dem Armenhaushayn"

Deutung:

Es gab ein Armenhaus mit Acker, Garten und Wald (Hayn). Vermutlich ein Anbau an die Zehntscheune (noch 1825 dargestellt). Da das Kloster Derneburg das Recht am Zehnten inne hatte, war es wahrscheinlich auch Betreiber des Armenhauses.

Dreifelderwirtschaft:

"Armhaus Feld" war einer von drei übergeordneten Ackerbereichen:

- Armhaus Feld

- Rehbeeks Feld

- Südwiesen Feld

Vermutlich System der Dreifelderwirtschaft: Wintergetreide → Sommergetreide → Brachjahr

Gesamtübersicht der Flurnamen

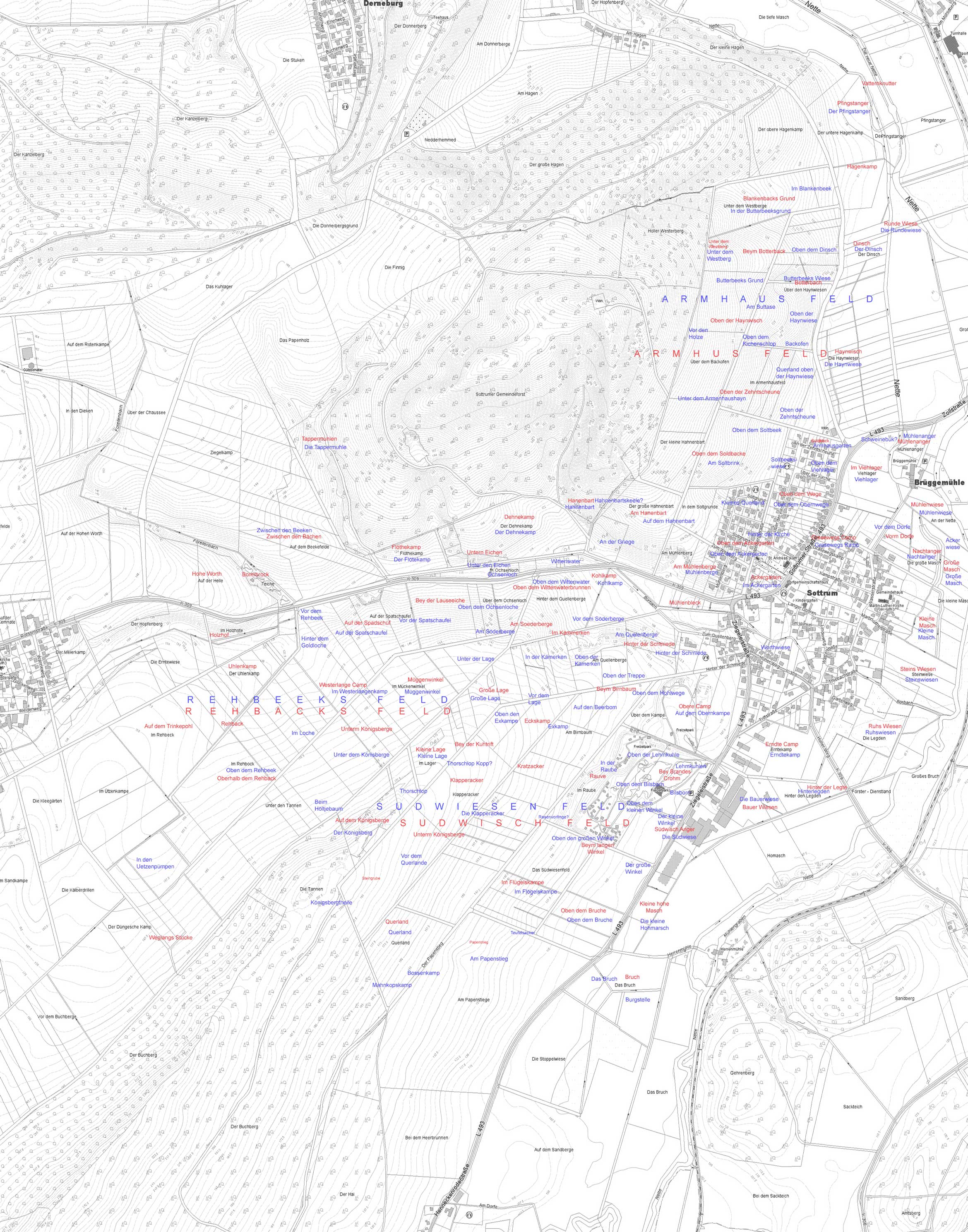

Die folgende Grafik zeigt auf Basis unserer heutigen Karte mit den in schwarzer Schrift enthaltenen Flurnamen die Flurnamen wie sie 1825 (rot) und 1859 (blau) verzeichnet sind. Durch Klick auf die Grafik öffnet sich diese in einem separaten Fenster.

Flurnamen in der Sottrumer Feldmark heute (schwarz), 1825 (rot) und 1859 (blau)

(Grafik: auf Basis der Niedersächsischen Umweltkarte www.umwelt.niedersachsen.de)

Feldmarkgrenzen

Die Sottrumer Feldmark reicht von der Nette im Osten bis kurz vor Hackenstedt im Westen und von der Herrenmühle im Süden bis zum Hagen kurz vor Derneburg im Norden.

Anregungen & Ergänzungen

Haben Sie Anregungen, Ergänzungen oder Verbesserungen zu diesem Artikel?